2006年8月23日:青き水の惑星

巨大な橋の下をくぐり次々と瀬戸内海へ抜けてゆく船、船、船・・・。

海峡を跨ぐその橋の上に立ち、その向こうにある大洋に思いをはせる。

海に お船を 浮かばせて

行ってみたいな 余所の国

内陸部に育った君は海のことはあまり知らない。

子供の頃に「海はとっても大きい」と教わったけど

その大きさがわからなかった。

大人になって子供たちに「海はとっても大きいんだぞ」と言ってみても

自分自身が本当に海のことがわかっているとは思えず

少し後ろめたくさえ思える。

君は目の前の海を眺めて想像する。

海はどれだけ広いのだろうか、どれだけ深いのだろうか・・・と

でもやはり君には海の大きさがうまく想像できない・・・。

夜、君はベッドの中で目を閉じて、真っ暗な宇宙空間に浮かぶ地球を思い浮かべる。

夜、君はベッドの中で目を閉じて、真っ暗な宇宙空間に浮かぶ地球を思い浮かべる。

青き水の惑星・・・、スターシップで傍を通り過ぎる人たちならそう呼ぶだろう。

水びたしの惑星・・・、その船に乗る子供たちなら大人の後ろでそう呼んでクスクス笑うことだろう。

そんな彼らの肩越しに君は船外モニターが捉えた惑星の画像を覗き込む。

惑星を包む海、海、海・・・、どこまでも途切れることなく惑星を包むように輝く青い海・・・。

その海の深みへと君の意識は沈んでゆく、深く、深く、深く・・・やがて君は眠りに落ちる。

location : 南淡路(2006.7)

2005年12月24日:サンタの正体について

「ねぇ、サンタさんって本当はいなくて、お父さんかお母さんがやってるんとちゃうの?」と長男。

「ねぇ、サンタさんって本当はいなくて、お父さんかお母さんがやってるんとちゃうの?」と長男。

ほーら来たぞ来たぞ、ついに。

おせっかいな友達から聞いてきたらしい。

「う〜ん、いやいや、サンタさんはいると思うよ。 でもなぁ、サンタさんには実体がないんや、

つまり概念としてのサンタさんはいるけど、これがサンタさんやという具体的なもんは実は何処にもないんや。

けど、それではなんやようわからへんから白いひげのお爺さんに赤い服着せて、これがサンタさんということに

してるだけなんや。」と僕。

長男「そっかぁ〜」、理解できたかどうかは彼には問題ではない。

サンタが誰であろうとプレゼントさえ貰えればそれで良いのだから・・・。

2005年10月19日:ロボカップ2005

先日、テレビを見ていたら、今年の夏に行われた「ロボカップ2005大阪世界大会」の様子をやっていた。

ここでは1台づつが独立した知覚と判断力を持ちながら、味方にパスし、ボールの動きにあわせてフォーメーション変えてゆくと

いうチームプレーができるロボットがサッカーをやっている。

このロボカップは「2050年にサッカーの世界チャンピオンチームに勝てる自律型ロボットのチームを作る」という

壮大な目標を掲げている。

「なんでサッカーなのか?」と疑問が起こるが、こういう事業はランドマーク・プロジェクトと呼ばれていて、

ひとつの目標に向かって研究開発を進めてゆくプロセスで生まれる様々な技術をさらに別の分野に転用してゆこうと

いうものであるから、サッカーでなくてもバスケットボールでも良いのである。

過去の例で言えば、あのアポロ計画なんかがそうで、この中で開発された技術は、民需にも転化され我々の生活に

大いに貢献している。

例えば宇宙食として開発されたフリーズドライ食品なんかは顕著な例である。

ロボカップの目標のユニークさもさることながら、この過程から生み出されるユニークな技術は、

アポロ計画に負けじ劣らぬものが出てくるに違いない。

新しく入ってくるロボットの話題はいつも僕をワクワクさせる。

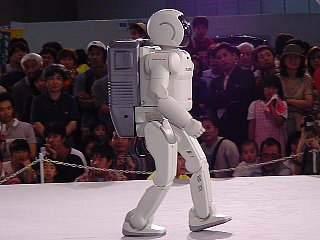

昨年のことだが、新型のASIMOが発表され、なんと走れるようになったというニュースをご覧になった方も多いだろう。

昨年のことだが、新型のASIMOが発表され、なんと走れるようになったというニュースをご覧になった方も多いだろう。

といっても、時速3キロなのでゆっくり駆け足という感じは、凄いというより、カワイイという印象である。

ロボットが人間のように二足歩行(正確には動的歩行という)することは今ではもう珍しくないが、走るということは、

瞬時だが両方の足が同時に地面を離れる、つまりジャンプするという動きが必要になる。

飛び上がれば落ちてくるわけで、その姿勢制御も難しいが、着地する時の衝撃をどうカバーするかが難しいそうである。

それほど「歩く」と「走る」の間には大きな技術の壁がある。

ところで仰向けに寝ている姿勢から足の反動を使って起き上がるというロボットがある。(これしかできないけど)

ところで仰向けに寝ている姿勢から足の反動を使って起き上がるというロボットがある。(これしかできないけど)

また、後ろに倒れても上手に尻餅をついて衝撃を和らげるというロボットもある。

(お尻に座布団のようなクッションがついているところがご愛嬌)

ASIMOは総合的にはとてもよくできているのだが、コケたら自分で起き上がることができない。

そういうことを想定して作っていないので、当たり所が悪いと壊れてしまう。

つまりあのカワイイ走りはもちろんウケを狙ってやっているのではなく、絶対コケないように細心の注意を払って

必死で走っているわけだ。

実はそこに世界の最先端のロボットであるASIMOの限界がある。

どうして人間は早く走れるのか?

どうして人間は早く走れるのか?

それは走っていて、もし転んでも立ち上がってまた走ればいいと思っているからである。

走っていて、もし転んでも怪我しないように倒れて、次に自分で起き上がって、ボールを追ってまた走る、

そういうロボットこそ世界チャンピオンチームに勝てるエースストライカーになれるに違いない。

あと45年、僕はそれを見届けることはできるだろうか?

・・・・とテレビを見ながら家族を相手に熱弁を振るう。

「人間って偉いよな、コケたら挫けずに起き上がってまた走ってゆく、それが人生ってやつやねんなぁ・・・」と、

あれっ、誰も聞いてない・・・。

注)最初の2画像はasimo(2001)、3画像目はmorph(2004)というロボットです。

2005年8月8日:4.4光年の孤独

僕の自宅はJRの駅からバスで15分ほどの丘陵地にあって、市街地からの明かりの影響を受けにくいせいか、

夜空を見上げるとけっこう沢山の星が見える。

たまに、おやっと目を凝らしてしまうような飛行物体に出くわすこともあるが、それらは大抵、

化石燃料を燃やして飛ぶ原始的な地球人の乗り物である。

雲を突き抜けて空を横切る大きな流星を見たこともあるが、いわゆるUFOを僕はまだ見たことはない。

ただ一度だけ、一人旅している時に不思議なモノをみたことがある。

あれは能登半島の先端に位置する曽々木海岸でのことだった。

その夜、曽々木神社で御陣乗太鼓を見た後、宿までの海岸線を一人で歩いていた。

見上げると満天の星空、こんなに沢山の星を見るのは久しぶりだと立ち止まって眺めていると、

やけに目立つ大きな星が3つ、正三角形に並んでいる。

こんな星座あったっけ?としばらく見ていると、その正三角形の頂点の星がすっと上がって、

二等辺三角形になってしまったのだ。

なんだこれは?と呆然としている時に海岸を照らしていた照明が落とされ、辺りは真っ暗!

怖くなって旅館の明かりをめざして走って帰った。

そういえば能登半島はUFOの目撃例が大変多いそうである。

あれはなんだったのか?、夜空を見上げる度に思い出す。

僕はUFOの存在は否定しない。

昔からSFは大好きで、スピルバーグの「未知との遭遇」など感激して泣けた。

見られるものなら見てみたいと思う・・・、けど、肯定をしているわけでもない。

見られるものなら見てみたいと思う・・・、けど、肯定をしているわけでもない。

あれが地球外生物、つまり宇宙人の乗り物だとは思えないのだ。

「宇宙人がUFOに乗って地球にやってきているのだ!」という話が荒唐無稽に思えてしまう一番の原因は、

TVの特番、例えば「戦慄!、私はUFOに拉致された」だとか「やはり存在した!、アメリカ空軍の極秘文書」

といった類のテレビ番組である。

某出版社の編集長と人工ヒトダマの研究で有名になった教授のやり取りなど、バラエティ番組のノリである。

お陰でもう誰もUFOなんか信じなくなってしまった。

我々の銀河系には2千億個もの恒星があると言われている。

その中には地球と同じような惑星を持つ恒星も決して少なくはないはずだ。

しかし、地球から最も近いリギル・ケンタウルスでさえ4.4光年(光のスピードで4.4年)もの距離がある。

地球のロケットで行こうとしても15万年もかかるのだ。

仮に何世代も掛かって辿り着いたとしても、その星の文明が滅びているかもしれない。

とてつもなく広い宇宙では知的生命体が出会う可能性もまたとてつもなく低いのだ。

それでも僕らは、遥かな宇宙を越えて隣人が地球にやってこないかと夜空を見上げる。

4.4光年の孤独を胸に・・・。

2005年5月1日:新緑の季節に

僕はとても焦っていた・・・。

僕はとても焦っていた・・・。

大学の教室をひとつずつ覗いては、そこに友達の姿を探す。

でもそこには見知らぬ学生の顔ばかり・・・。

困ったなぁ、どうして新学期の講義のスケジュールを見てなかったんだろう。

廊下を抜け、向こう側の出入り口から外へ出ると、夕刻の日差しに校舎の長い影が伸びていた。

ああ、そうか、もう僕は卒業してるんだ・・・そこで夢から覚める。

これは卒業直後の話ではない、いまだに僕はそんなオカシナ夢を見るのだ・・・。

3月になると京都のあちこちで大学の卒業式が行われる。

最近は市内からキャンパスを郊外へ移転する傾向にあるが、やはり京都は学生の街である。

大学の前や朝のターミナルで袴姿の女子学生が数人ずつグループになって楽しく話している姿を何度も見た。

もう随分昔のことになるが、自分の卒業した頃のことを思い出す。

就職も決まり、すでに卒業に必要な単位を取ってしまった友人達は4回生になると、ほとんど学校へでてこないで

アルバイトに精をだしていた。

就職も決まり、すでに卒業に必要な単位を取ってしまった友人達は4回生になると、ほとんど学校へでてこないで

アルバイトに精をだしていた。

僕も専攻学部の卒論を仕上げた後、講義はないけど、大学の電算室にこもってプログラムを組んでいた。

昼間はソースを書いて夕方に大学へやって来て学生の姿も疎らな学食で夕食を済ませ、夜遅くまでプログラムを

打ち込み、テストをする。

卒業までもう幾日も残されていない中、本当に寝食忘れてやっていた。

それは、仲間に会えない寂しさを紛らわせるのにちょうどよい忙しさであった。

やっと完成したこの二つ目の卒論を提出したのは、卒業式の直前だった。

卒業式の前日、下宿を引き払った連中と旅館に泊まり、翌日、揃って学校へ行った。

卒業式の前日、下宿を引き払った連中と旅館に泊まり、翌日、揃って学校へ行った。

入学式以来入ったことのない学生会館で式を終え、名残惜しくもみんなで帰路につく。

駅のターミナルにくるたびに「んじゃ、元気で!」と、ひとりひとりと人ごみの中に消えてゆく仲間。

おそらくもう二度と会うことのない連中もいるだろうなと思いつつ、「またな!」と手を振る。

「最後のひとりは嫌だな。」とふたりだけになったヤツがぽつりと言った。

それぞれがそれぞれの新しい環境の中であくせく過ごすうちに、季節は3月から4月へ、

そして5月へと移り変わり、新緑の季節を迎える。

そんな季節を迎えるたびに「どう、巧くやってるかい?」と便りのひとつも書いてみたくなる。